Marc Aurels Philosophie beruht auf der Überzeugung, dass das Leben ein unaufhörlicher Wandel ist, ein zyklisches Werden und Vergehen, dem sich der Mensch mit einer Haltung der Gelassenheit und des inneren Gleichmuts zu nähern hat. Seine Selbstbetrachtungen sind keine dogmatischen Anweisun-gen, sondern persönliche Reflexionen, die dazu anregen, sich selbst als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen und den Fokus auf das Wesentliche zu richten - die Kontrolle über die eigene Haltung, das Akzeptieren von Vergänglichkeit und das Bewusstwerden des gegenwärtigen Moments. Dieses Denken bildet einen Ausgangspunkt für viele der in der Kunsthalle Trier vorgestellten künstlerischen Arbeiten, die Zeit, Veränderung und das fragile Selbst in den Mittelpunkt stellen.

Künstler wie Martin Assig schaffen mit der Serie Seelen ein visuelles Pendant zu den inneren Schichtungen des Bewusstseins. Seine Enkaustikbilder, die Malerei und Sprache in reliefartigen Schichten verbinden, sind keine fixierten Botschaften, sondern offene Räume der Wahrnehmung, die das Un-scharfe, Ungewisse und Zwischenzeitliche thematisieren. Dieser Prozess reflektiert die stoische Praxis der Selbstbeobachtung, bei der es nicht um finale Antworten, sondern um ein kontinuierliches Fragen und Verstehen geht. Die sichtbaren Schichten von Farbe und Schrift werden so zum Symbol für das vielfach verschachtelte Ich, das sich immer wieder neu zusammensetzt und doch beständig bleibt.

In ähnlicher Weise macht Stefanie Seufert mit ihren Stoffarbeiten die Zeitlichkeit des Materials erfahr-bar. Die kontrollierten Faltungen und die unkontrollierbaren Einflüsse von Wetter, Licht und Wind verweben sich zu einer lebendigen Chronik von Vergehen und Werden, die den philosophischen Gedanken der Vergänglichkeit und des zyklischen Lebensprozesses spürbar machen. Die Stoffe tragen die Spuren von Zeit, wie der Mensch die Spuren von Lebenserfahrungen - sichtbar und doch stets im Wan-del. Hier wird das Material zur Metapher für das Selbst, das sich durch äußere Einflüsse formt und verändert.

Zimouns 1 prepared DC motor, tension spring 170 cm bringt den Gedanken der zyklischen Zeit und der Wiederholung als meditativen Modus zum Ausdruck. Die mechanisch erzeugte Rotation und die daraus resultierenden Klänge spiegeln das Verhältnis zwischen Beständigkeit und Wandel wider - ein Kernthema stoischer Philosophie. Die Bewegung ist nie identisch, aber stetig, was eine Dynamik von Kontinuität und Differenz evoziert. Diese zyklische Erfahrung lädt zu einer Haltung ein, die das Leben als Prozess begreift, in dem sich Wiederkehr und Veränderung nicht ausschließen, sondern ergänzen.

Auch Jeppe Heins Breathe with Me lässt sich in diesen Kontext einordnen, indem es den individuellen Atem, ein Symbol für das Leben und den Moment, mit der Gemeinschaft verbindet. Diese künstlerische Praxis fördert Achtsamkeit und die Bewusstwerdung eines gemeinsamen Daseins, das über das einzelne Subjekt hinausweist. Die Besucherinnen und Besucher werden zu Mitgestaltenden eines sich kontinuierlich verändernden Bildes - eine lebendige Allegorie für das gemeinschaftliche Leben und die Verbundenheit aller Menschen, die zugleich auch die stoische Idee einer kosmopolitischen Gemeinschaft reflektiert.

Sali Mullers The Imperceptible Self hingegen thematisiert die fragile Grenze zwischen Selbstwahrneh-mung und gesellschaftlicher Selbstdarstellung. Durch die trübe Spiegeloberfläche wird die narzisstische Selbstbetrachtung aufgehoben und durch eine introspektive, kaum greifbare Reflexion ersetzt. Dies entspricht der stoischen Mahnung, sich nicht in äußeren Erscheinungen zu verlieren, sondern nach einer inneren Wahrheit zu suchen, die sich dem schnellen Blick entzieht. Das Werk verweist auf die Zerbrechlichkeit des Selbst und fordert zur Demut gegenüber dem eigenen Bild auf.

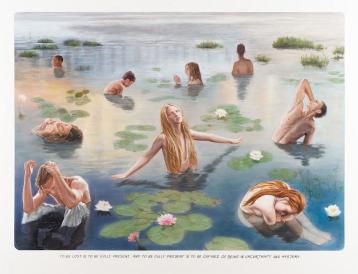

Muntean/Rosenblums Ohne Titel („To be lost is to be...") ergänzt diesen diskursiven Kontext um eine kritische Reflexion der modernen Identitätsbildung und der Ambivalenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die inszenierte Szene jugendlicher Personen im Wasser zeigt eine Bühne des Übergangs, in der die Gesten und Blicke der Protagonisten zwischen Unschuld, Orientierungslosigkeit und existenzieller Suche oszillieren. Die ästhetische Anlehnung an leuchtende Pastelltöne und digital anmutende Farben verweist bewusst auf die Bildwelt sozialer Medien, die Natur als Projektionsfläche idealisierter Selbstbilder benutzt. Indem Muntean/Rosenblum die Vereinzelung des Individuums in einer vernetzten Gesellschaft thematisieren, setzen sie die zeitgenössische Herausforderung der Selbstfindung in einen Kontrast zur stoischen Philosophie Marc Aurels, die das Selbst als eingebettet in ein harmonisches Ganzes begreift. Ihre Arbeit verdeutlicht somit die Spannung zwischen dem Streben nach authentischer Selbstreflexion und den fragmentierenden Einflüssen einer digitalisierten Welt, was das meditative Potenzial der Kunst als Mittel der Selbstbesinnung zusätzlich hervorhebt.

Markus Walenzyk und Jens Risch greifen in ihren Arbeiten die Dimension der Zeitlichkeit in besonderer Weise auf. Walenzyks Performance des allmählichen Abreibens einer „überdehnten" Gipsmaske symbolisiert das unausweichliche Vergänglichkeitsprinzip, während Rischs minutiöse Verdichtung eines kilometerlangen Seidenfadens zu einer Kleinplastik die Zeit als greifbare, fast körperliche Dimension erfahrbar macht. Beide Werke visualisieren die Dialektik von Beständigkeit und Verfall, die auch in der stoischen Philosophie eine zentrale Rolle spielt - das bewusste Erleben der Endlichkeit und der stetige Wandel als Schlüssel zur Gelassenheit.

Die Klanginstallation Demutston von Mona Schulzek erweitert diesen Kreis um eine sinnliche Erfah-rung, die natürliche Rhythmen und Schwingungen mit spirituellen und existenziellen Fragen verbindet. Eine kaum wahrnehmbare Frequenz erzeugt eine Atmosphäre der Stille und Präsenz, die zu kontemplativer Versenkung anregt. Die Verbindung von wissenschaftlicher Präzision und sakraler Orgelpfeifen erinnert an den stoischen Kosmosbegriff, in dem alles mit allem verbunden ist und in harmonischem Einklang schwingt.

Schließlich verweisen die Arbeiten von Nils Blau, die keramischen Objekte, die sich zwischen Natur und Konstruktion bewegen, auf den Gegensatz von organischem Werden und künstlicher Gestaltung. Die Formensprache, die zwischen abstrahierten Baumrinden und menschlichen Eingriffen changiert, reflektiert das Spannungsfeld zwischen natürlichem Ursprung und kultureller Prägung - ein zentrales Thema der philosophischen Selbstbetrachtung, bei der das Individuum sich als Teil der Natur begreift, aber auch als gestaltende Kraft.

In der Gesamtschau lässt sich beobachten, dass der erweiterte Kunstbegriff in der zeitgenössischen Praxis weit mehr ist als ein formales Paradigma: Er ist eine Methode, das Selbst und die Welt als pro-zesshafte, vielfach verschränkte Phänomene zu erforschen. Die künstlerischen Werke sind so nicht nur ästhetische Objekte, sondern Werkzeuge der Meditation und der Selbstbesinnung. Sie geben Anstoß, die eigene Wahrnehmung zu verlangsamen, die Komplexität des eigenen Seins anzuerkennen und die zyklische, vergängliche Natur der Existenz zu akzeptieren - eine Haltung, die Marc Aurel in seinen Selbstbetrachtungen als zentrale Lebensweisheit formulierte.

Diese Verbindung zwischen antiker Philosophie und zeitgenössischer Kunst eröffnet einen Raum, in dem das eigene Selbst als wandelbares, reflektierendes und eingebettetes Sein erfahrbar wird. Künstlerinnen und Künstler arbeiten in ihren Werken mit Materialien, Zeit, Prozessen und Wahrnehmungs-techniken, die als Metaphern für die innere Erfahrungswelt fungieren. Dabei schaffen sie „Dinge für Dein Selbst" - Gegenstände und Situationen, die keine fertigen Antworten bieten, sondern das meditative Erleben und die philosophische Reflexion über die eigene Existenz anregen.

Diese künstlerische Praxis zeigt, dass die Fragen, die Marc Aurel vor fast zwei Jahrtausenden formu-lierte, nichts von ihrer Relevanz verloren haben. Im Gegenteil: Angesichts der Beschleunigung und Fragmentierung moderner Lebenswelten gewinnen sie an Dringlichkeit. Die Kunst tritt hier als eine aktuelle Form der „Selbstbetrachtung" in Erscheinung, die uns einlädt, das eigene Leben als zyklischen, vielschichtigen Prozess zu begreifen, der sich in einer bewussten Beziehung zu Zeit, Material und Umwelt entfaltet. So wird Meditation in der Kunst nicht nur zu einer individuellen, sondern auch zu einer kollektiven Erfahrung.

Meditations. Dinge für deinen selbst

Kunsthalle TrierAachener Straße 63

54294 Trier